Agua: desarrollan sensores para detección de dos contaminantes emergentes

25 julio, 2025

Solicitan a Kicillof la urgente intervención de Puerto Quequén

25 julio, 2025

Ante el copamiento de contratos por parte de proveedores mineros chilenos y las explotaciones más importantes de la provincia de San Juan, se destapó una olla de puchero que tiene treinta y ocho años de cocción: el Tratado de Complementación Minera impulsado oportunamente por la canadiense Barrick Gold. Tómese su tiempo para leer. La nota es extensa.

Redacción

Intentaremos describir en pocas palabras el último capítulo de este proceso, para luego explayarnos en su contexto. Juguemos a eso de que “la parte hace al todo y el todo a la parte”, aunque sea difícil poder resumir la totalidad del asunto en una nota periodística.

El gobierno sanjuanino, respondiendo a un pedido de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), instó a las empresas que poseen las explotaciones mineras en desarrollo que pongan el acento en desarrollar proveedores argentinos. Cosa que no vienen haciendo, porque están cumpliendo con un recorrido que hemos desarrollado en estas páginas en más de una oportunidad, a partir de la experiencia de Vaca Muerta: si el Estado no se involucra directamente en el ejercicio de la actividad y el desarrollo de la cadena, los criterios quedan en manos de las empresas explotadoras. En estos casos, firmas extranjeras de origen canadiense, australiano y británico.

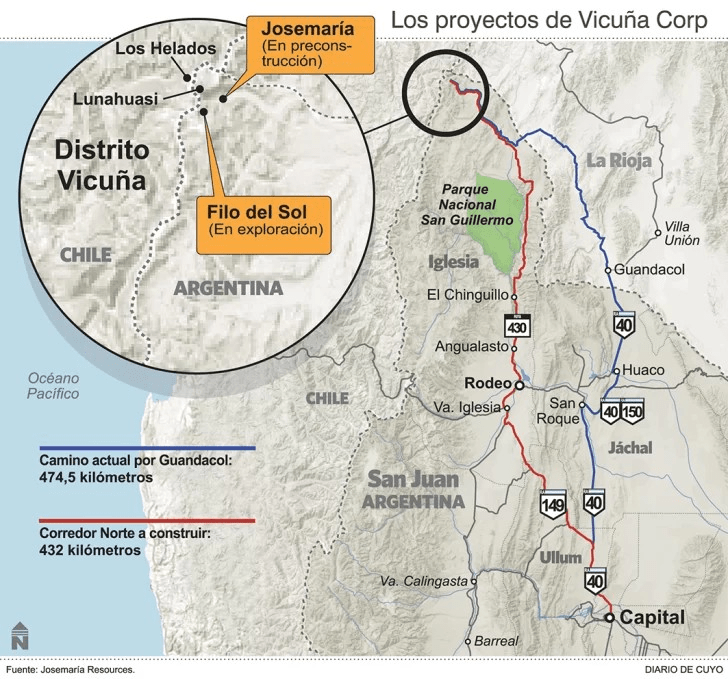

La protesta pequeño empresaria se desató a partir de lo que Vicuña Corp. está impulsando en los proyectos Josemaría, Filo del Sol y Lunuhuasi. La región donde están situados los yacimientos rebozaría en cobre, oro y plata señalándolos como las reservas “más grandes del mundo”. Hasta el momento no hemos podido confirmar que la magnitud de recursos disponibles sea tal, pero existen antecedentes que indicarían que los reservorios de estos metales geopolíticamente estratégicos son importantes.

Vicuña Corp. recibió su nombre a partir la proyección de sus actividades en el Distrito del mismo nombre, región compartida entre el noroeste de San Juan y los territorios lindantes de Chile. Del lado argentino se encuentran los proyectos mencionados, mientras que tras la frontera los más importantes serían los de Caserones y Los Helados, que además están más avanzados en su desarrollo.

La firma explotadora de todos ellos está integrada por la multinacional Lundin Mining Corporation, de origen canadiense especializada en extracción de cobre, zinc, oro y níquel, que extrae, y con explotaciones en Estados Unidos, Brasil, Suecia. El otro 50% lo detenta BHP, de origen australiano y según los especialistas internacionales, es la empresa minera más capitalizada del orbe. Posee explotaciones en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Perú; y se enfoca en la extracción de cobre, níquel, potasa, hierro y carbón metalúrgico.

El conflicto estalló cuando las pymes mineras sanjuaninas cayeron en la cuenta que Vicuña Corp. utilizaría proveedores, trabajadores e insumos provenientes de Chile. Las denuncias y los reclamos son concretos: al menos cinco empresas chilenas están operando en la región con contrato de prestaciones en mano y desplegando logística, maquinaria pesada, ploteos y banderas identificatorias. Las firmas serían Transportes CVU, Transportes Ctuz, AGV Chile, Adinov Perforaciones y Copera Chile.

Las razones que justificarían esta presencia radica en parte de los mencionados antecedentes. La explotación del cobre a gran escala en Chile tiene décadas de desarrollo, por lo cual en ese país se ha desarrollado todo lo necesario para sacar el metal. Desde la mano de obra calificada hasta los enclaves portuarios exportadores en el Pacífico.

Asimismo, y por esta misma razón, son determinantes las diferencias en cuanto a costos operativos. Los representantes de CAPRIMSA explican que las ventajas comparativas que poseen los proveedores chilenos son elocuentes: el alquiler de camionetas en La Serena ronda los 1.500 dólares, mientras que en San Juan supera los 3.200; el precio para adquirirlas en las concesionarias de Santiago está en la mitad respecto de Buenos Aires. La carga fiscal trasandina suma en total un 19%; mientras que en Argentina rondaría el 47%.

CAPRIMSA alega que en estas condiciones, la competencia es “desleal”. Su presidente -Fernando Godoy-, al tiempo que responsabilizó “al sistema económico argentino”, solicitó al gobierno provincial que interceda ante Nación para canalizar las gestiones diplomáticas, porque San Juan -a excepción de la maquinaria pesada especializada- puede prestar todos esos servicios y proveer los insumos necesarios: vehículos 4×4, combis, ambulancias, logística, indumentaria, entre otras.

Godoy fue contundente: “Los chilenos vienen, trabajan y se van. Nosotros estamos acá en las buenas y en las malas”. Definió a las prospecciones de Vicuña como “mucho más importantes de que las de Veladero”, estimado que se requerirán de alrededor de 700 proveedores, contra los 300 que demandó la mina de oro. Si ante los primeros trabajos y movimientos, las multinacionales Lundin y BHP traen todo desde Chile, el futuro no es prometedor.

Sin embargo, la mejor idea que esgrime CAPRIMSA es la sanción de una ley de “compre local”. Este tipo de normativas jamás resultaron positivas para los supuestos beneficiarios, porque son sus propios proveedores los que ahogan las finanzas a través de los esquemas de transferencias de costos y las exiguas posibilidades de acceso al crédito. A menos que sea el Estado el que conduzca el proceso -cosa que el empresariado no quiere porque es “populismo”, “comunismo” o algo por el estilo- ese tipo de legislaciones no han prosperado en el tiempo.

El caldo de 36 años de cocción

¿Cuál es el elemento que caracteriza este conflicto y ata de pies y manos tanto a empresarios como a los gobiernos provinciales y municipales? El Tratado de Complementación Minera entre Argentina y Chile, negociado desde fines de los ’80; firmado en 1997; ratificado en 1999; promulgado en el 2000; y perfeccionado (o ignorado) por las sucesivas gestiones de gobierno desde entonces, y reivindicado por el inefable Sturzenegger.

Hacia 1987, desde la Chile de Pinochet, ejecutivos de la Barrick Gold miraban con simpatía la posibilidad de posar sus ancas en Argentina para explotar el oro de Pascua Lama -también en San Juan, sobre la frontera con el país trasandino-, más algunos otros que se encontraban lindantes al límite internacional como los mencionados en la primera parte de esta nota.

Rápidamente los canadienses buscaron apoyo gubernamental y se empresas del sector a nivel mundial para promover un acuerdo entre ambos países. Según las fuentes, las corporaciones buscaban tres objetivos: que los minerales argentinos pudieran salir a través de puertos chilenos porque el sobrecosto de hacerlo por el Atlántico disminuía considerablemente la rentabilidad potencial; que la cordillera de Los Andes se transformara en un “país virtual”, al reservar por el mismo Tratado un “Área de Operaciones” al servicio de las transnacionales mineras; y en tercer lugar, terminar en ambos países con las restricciones a la propiedad extranjera en zonas limítrofes.

En Chile había experiencia y antecedentes respecto de este tipo de emprendimientos extranjeros. Argentina, sin embargo, estaba en pañales. Las fuentes aseguran que para 1989, en nuestro país existían sólo cuatro empresas mineras extranjeras. Pero, coincidiendo con el llamado restablecimiento de la democracia en Chile, las multinacionales radicadas allí comenzaron a comprar casi la totalidad de los yacimientos próximos a la frontera en nuestro país. En aquel tiempo sus cotizaciones de mercado eran bajas y además en Argentina gobernaba Menem. Es decir, para las multinacionales era cuestión de comprar, planificar y esperar.

Para 1993 casi la totalidad de los yacimientos argentinos habían pasado a manos de las mineras extranjeras. Allí empezaron a empujar la gestión de un Tratado con ahínco. A partir de 1994 se constituyeron comisiones binacionales sobre el tema minero con composición público-privada, de las que surgió la conocida como “Declaración Presidencial de Olivos”, firmada el 26 de abril de 1996 por Menem, sus ministros y parlamentarios de ambos países. En diciembre de 1997, en Antofagasta y San Juan, los presidentes Eduardo Frei y Carlos Saúl Menem, firmaban el acuerdo. Su ratificación quedaba en manos de ambos parlamentos nacionales, los que podrían aprobar o rechazar, pero no modificar lo establecido por los mandatarios.

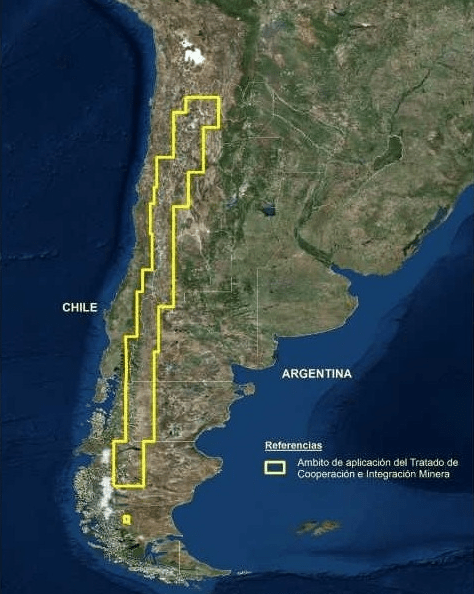

El Tratado de Complementación Minera estipulaba la creación de un Área de Operaciones de 340.835 km2. De esta superficie, 180.165 km2 serían aportados por Chile -lo que representa el 25 % de su territorio- y Argentina sumaría 160.670 km2 (6 % de su suelo). El pacto contemplaba que este territorio sería gobernado por una Comisión Administradora –poder ejecutivo- que estaría financiada por corporaciones mineras.

Además, se había construido un Reglamento Interno –una suerte de Constitución del nuevo Área-, que otorgaba atribuciones a la Comisión Administradora para disponer libremente de los recursos naturales contenidos en el Área de Operaciones. También podría otorgar concesiones de explotación y resolver las controversias que se presentasen entre “las partes”, es decir los Estados firmantes del Tratado.

Otro aspecto relevante de este acuerdo es que permitía la constitución de servidumbres mineras en Chile para yacimientos ubicados en Argentina, y viceversa. Esto implicaba que los tribunales de ambos países quedaban casi obligados de otorgar permisos de construcción de caminos y mineroductos en favor de minas ubicadas a uno u otro lado de la frontera según la jurisdicción.

El Área de Operaciones que definía el Tratado de Complementación, abarcaba también importantes regiones del sur patagónico de ambos países, por lo cual el control total de la frontera y sus pasos estratégicos quedaron a merced de las firmas extranjeras.

Vale destacar para finalizar, que las últimas profundizaciones de los términos del Tratado en detrimento de la soberanía de ambos países, tuvieron lugar entre los meses de abril y septiembre de 2022, durante las gestiones de Alberto Fernández y Gabriel Boric.

Del lado argentino, lo que vino a hacer el RIGI fue instalar las bases que impedían la debida ejecución del acuerdo: o el Estado financiaba las explotaciones en favor de las firmas extranjeras; o bien, creaba la legislación necesaria y suficiente para que además de disponer del territorio y sus recursos, se llevaran las riquezas a tiro de mano y sin dar explicaciones.

Ya ven como las multinacionales se toman su tiempo y planifican a años vista sus acciones. Hemos resumido un proceso que arrancó en 1987 y que hoy -treinta y ocho años después- está comenzando a mostrar sus resultados preliminares. Aún queda mucho por padecer.

Fuentes: Gobiernos de Argentina y Chile / InfoJus / Gob de San Juan / Diario El Tiempo (San Juan) / El Ciudadano (Chile)