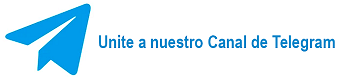

Puerto Quequén y la recuperación del comercio exterior

9 agosto, 2025

Flan casero

10 agosto, 2025

Hemos dicho ya, de qué cuna procede su talento literario, cuna que contradice la fuente de sus ideas posteriores, que dan nacimiento a lo que podríamos considerar su etapa de “porteño en las provincias”, la que prácticamente se extiende desde su incorporación a la vida social en su juventud hasta que asume su candidatura a la presidencia de 1868 como “provinciano en Buenos Aires” en reemplazo del “porteño” Mitre.

Por Elio Noé Salcedo*

Como expresa Adelmo Montenegro en el prólogo de “Viajes por Europa, África y América” (Edición del Banco de la Provincia de Córdoba de 1989), éste “es el libro más serenamente trabajado por Sarmiento y literalmente el que mejor muestra sus extraordinarias aptitudes de escritor”. Coincidimos.

Se podría decir, que la época de publicación de “Viajes” es la más productiva y/o creativa de Sarmiento, en la medida en que entre 1848 y 1850, en solo dos años, da a conocer cuatro de sus obras más famosas después del “Facundo” (1845): “Educación Popular” (1848), “Viajes” (1849), “Argirópolis” (1850) y “Recuerdos de Provincia” (1850).

Hemos dicho ya, de qué cuna procede su talento literario, cuna que contradice la fuente de sus ideas posteriores, que dan nacimiento a lo que podríamos considerar su etapa de “porteño en las provincias”, la que prácticamente se extiende desde su incorporación a la vida social en su juventud hasta que asume su candidatura a la presidencia de 1868 como “provinciano en Buenos Aires” en reemplazo del “porteño” Mitre.

En efecto, al considerar este aspecto literario de Sarmiento, no por eso debemos dejar de lado las ideas del escritor e intelectual, pues tratándose de un “maestro” consagrado por la cultura oligárquica y semicolonial argentina, sus ideas tienen tanta o más importancia que su estilo y su trazo, aunque se trate, eso sí, de un genial y original escritor criollo.

A propósito, Manuel Gálvez, a nuestro entender el máximo novelista argentino y el máximo biógrafo de Sarmiento (entre otros grandes personajes biografiados por este autor), hace algunas consideraciones respecto al genio literario del sanjuanino.

Las cartas de Sarmiento

Dice su gran biógrafo: “A fin de que pudiera escribir Facundo -y luego “Viajes” e incluso “Recuerdos de Provincia”- era necesario que fuese periodista (como lo era Gabriel García Márquez al escribir “Relato de un náufrago” y antes de escribir “Cien años de soledad”), vale decir, que su pluma se agilizara y se hiciera viva y colorida; que fuese polemista bravío e implacable para que se ejercitara en el ataque a Rosas; que padeciera el destierro, para que viese con los penetrantes ojos del alma las tierras nativas que no había visto con las carnales; que conociera la soledad, para que su alma se desahogara en las páginas de su libro como en una confesión; que fracasara su campaña contra Rosas, para que realizase el esfuerzo combativo que significa Facundo; que escribiera crítica teatral, para que el teatro le mantuviera en el clima dramático que su espíritu y su obra necesitaban; y hasta que fuera un pintor fracasado, para que su visión de colorista, no pudiendo haber sido vertida en un lienzo o una tabla, lo fuese en las páginas cálidamente rojas de su libro célebre”, texto que lo llevaría a fundar junto a José Hernández nuestra literatura.

Los “Viajes”, como sabemos, son una colección de once cartas de gran extensión, dirigidas a grandes amigos y personalidades de su época, emitidas desde los mismos lugares recorridos a lo largo de su viaje por el mundo, concebido a la vez por Sarmiento como un viaje literario por el propio mundo de sus ideas.

Después de salir de Chile, entre diciembre de 1845 y noviembre de 1847, desde Montevideo, Río de Janeiro, Ruan, París, Madrid, Orán, Roma, Florencia, Venecia, Milán, Suiza, Múnich, Berlín y Estados Unidos respectivamente, Sarmiento le escribe a don Demetrio Peña (“el último que abandonó la cubierta, al dejar la Enriqueta el puerto de Valparaíso, y por tanto el primero en mis recuerdos”), don Vicente F. López (historiador), don Miguel Piñero, don Carlos Tejedor (que será gobernador de Buenos Aires y enfrentará a Julio A. Roca por la federalización de Buenos Aires), don Antonino Aberastain (su amigo y a la sazón modelo intelectual de su primera juventud), don Victorino Lastarria, don Juan Thompson, el Illmo. Señor Obispo de Cuyo (su tío y héroe de la Patria), don J. M. Gutiérrez (reconocido escritor), don Manuel Montt (su mentor chileno) y don Valentín Alsina (prohombre de Buenos Aires), a quien dirige simbólicamente la última y más extensa de sus cartas, escrita durante su estadía y viaje interior por territorio norteamericano.

Como ya lo señala Adelmo Montenegro, en “Viajes”, además de “las deslumbrantes descripciones del paisaje natural”, no obstante, ocupa un espacio “suficiente” una concepción del mundo que, como reconoce el prologuista, “ya estaba prefigurada en el Facundo” y que para Montenegro resulta “verdadera teoría del hombre y de la sociedad capaz de servir a la transformación que persiguió (Sarmiento) durante su vida”. Dicho supuesto no es otro que “el concepto de la civilización”, que “anhela esclarecer, haciendo recaer en este vocablo la plenitud del sentido que entonces se le otorgaba” desde el pensamiento europeo y/o europeísta, denigrador y excluyente del pensamiento americano.

El concepto y sentido de civilización según Sarmiento

Ya en la introducción al libro, Sarmiento expresa no solo su desapego físico, producto de semejante viaje por el mundo, sino que siente moverse bajo sus plantas “el suelo de las ideas, y de haber escuchado rumores sordos, que los mismos que habitaban el país (su propio país y continente) no alcanzaban a percibir”.

En cambio, ya en Europa, “asistía, pues, sin saberlo, al último día de un mundo que se iba (revolución de 1848), y veía sistemas y principios, hombres y cosas que debían bien pronto ceder su lugar a una de aquellas grandes síntesis que hacen estallar la energía del sentimiento moral del hombre, de largo tiempo comprimida por la presión de fuerzas físicas, de preocupaciones e intereses; propendiendo a nivelar sus instituciones a la altura misma a que ha llegado la conciencia que tiene del derecho y de la justicia”.

Y aunque reconoce que su “dilatado itinerario” ha despertado en su espíritu “el recuerdo de las cosas análogas de América”, sin embargo, al mismo tiempo, confiesa, “he sentido agrandarse y asumir el carácter de una convicción invencible, persistente, la idea de que vamos en América en mal camino, y de que hay causas profundas, tradicionales, que es preciso romper, si no queremos dejarnos arrastrar a la descomposición, a la nada, y me atrevo a decir a la barbarie, fango inevitable en que se sumen los restos de pueblos y de razas que no pueden vivir, como aquellas primitivas cuanto informes creaciones que se han sucedido sobre la tierra, cuando la atmósfera se ha cambiado, y modificádose o alterado los elementos que mantienen la existencia”.

“Estos dolores del alma también los he sufrido yo -reconoce Sarmiento al final del mismo párrafo, brindando la clave de su desarraigo intelectual- al sentir arrancarse una a una las ideas recibidas, y sustituírseles otras que están muy lejos de halagar ninguna de aquellas afecciones del ánimo, instintivas y naturales en el hombre”.

Sus ideas de ahora (continuidad en realidad de las sostenidas sin verificación en el “Facundo”, producto de su autoeducación cosmopolita), creen encontrar o reencontrarse en Europa con “hechos, ideas y hombres que a ellas se ligan íntimamente, como que eran la continuación y el complemento del grande mapa de las convulsiones americanas; no siendo otra cosa mi viaje, que un anhelar continuo a encontrar la solución a las dudas que oscurecen y envuelven la verdad, como aquellas nubes densas que al fin se rompen, huyen y disipan, dejándonos despejada y radiosa la inmutable imagen del sol”.

Pero el viaje a Europa, África y Estados Unidos no podía disipar las nubes que le impedían ver nuestra verdad americana. Había una sencilla razón: el sol de Europa salía a destiempo del sol americano, y en el Viejo Mundo, Sarmiento no podría encontrar, como pensaba, las soluciones que oscurecían y envolvían las dudas de su mente, bajo una luz que iluminaba un continente (Europa) mientras proyectaba al mismo tiempo sus sombras sobre otro (América).

En realidad, esa verdad solo podían encontrarla los que padecían aquella sombra y se solidarizaban con sus compatriotas en su afán de descubrir la luz de su propio horizonte en la salida del sol de cada día.

(*) Escritor, historiador y periodista sanjuanino.

Fuente: Portal de divulgación de la obra de Jorge Abelardo Ramos.